Cuando mi padre nos dijo que recogiéramos nuestras cosas y nos fuéramos, pensé que era una broma. No podía ser cierto. Pero cuando parecía que lo habíamos perdido todo, la vida dio la vuelta al guión de la forma más inesperada.

Mi padre siempre fue la voz más alta en la habitación, y la más fría en casa. Mi madre y yo habíamos aprendido a vivir con su mal humor, hasta el día en que decidió que ya no le pertenecíamos. No teníamos ni idea de que alguien nos había estado observando todo el tiempo, y que estaba a punto de cambiarlo todo.

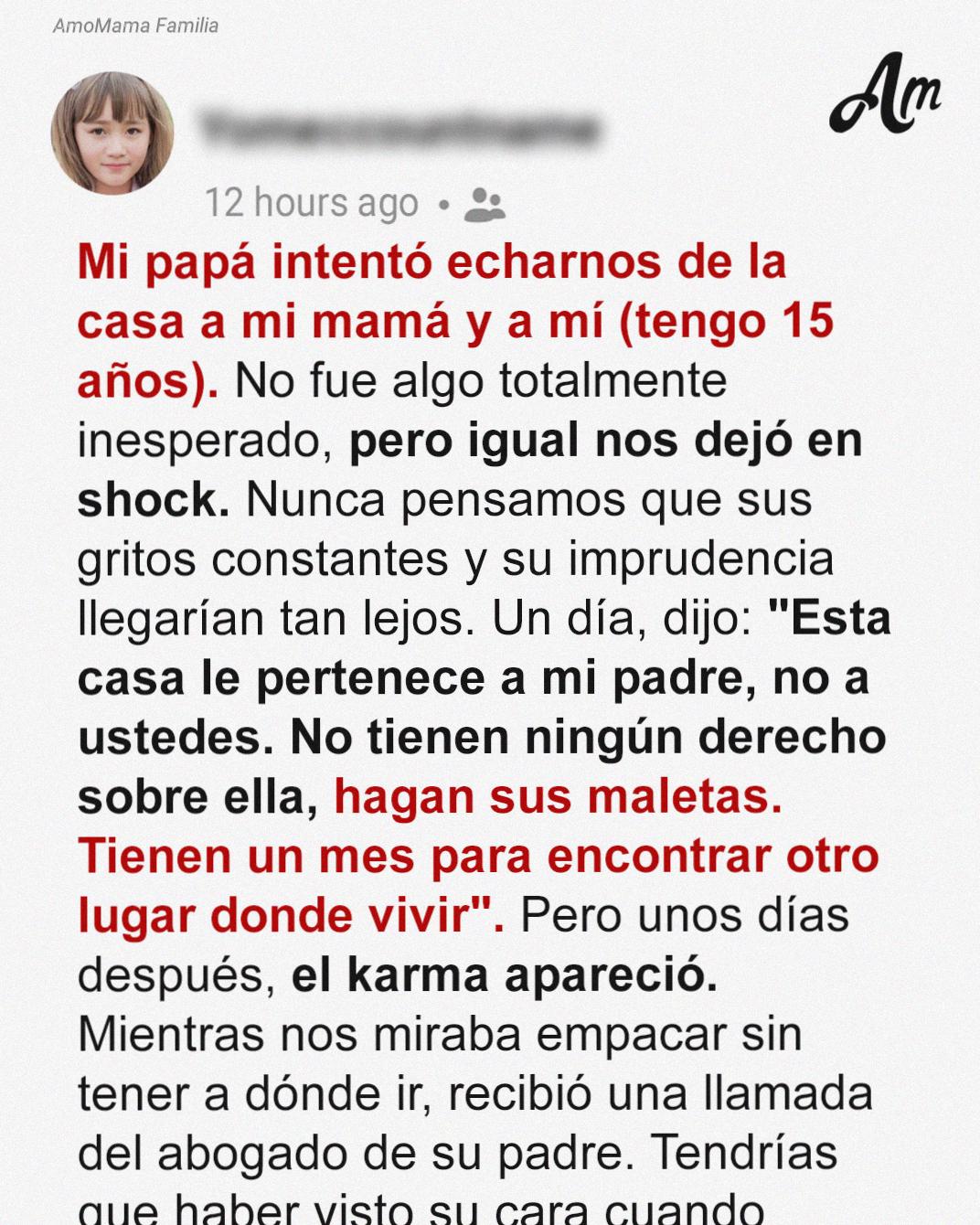

Tenía 15 años cuando mi ya tambaleante mundo empezó a derrumbarse.

Mi padre nunca había sido realmente un padre, no en el sentido en que yo veía a otras chicas hablar de los suyos. Tenía 40 años, vestía bien y siempre supo ser encantador. La gente de fuera pensaba que era ingenioso, exitoso y atractivo. Dentro de casa, era frío, cruel y egoísta.

Mi madre, Caroline, tenía entonces 38 años. Hizo todo lo que pudo para mantener unida a nuestra familia, se mordió la lengua, puso paz donde no la había y lo defendió más a menudo de lo que se merecía. Pero hacía tiempo que papá había dejado de fingir que le importaba

Se pasaba la mayoría de las noches bebiendo o de fiesta con sus amigos, y a veces llegaba tropezando pasada la medianoche, oliendo a whisky y al perfume de otra mujer. Dejé de contar las veces que tropezaba con la alfombra del pasillo o se le caían las llaves tres veces antes de cruzar por fin la puerta.

Una noche, estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando lo oí hablar por teléfono en el salón. Su voz era grave, perezosa, como si no tuviera nada en el mundo de lo que preocuparse.

“Sí, sigo teniéndola por aquí”, dijo riéndose. “Es decir, alguien tiene que lavar la ropa, ¿no?”.

Se rió más de lo que dijo la persona que estaba al otro lado. Me quedé de una pieza en la puerta, con el vaso temblando en la mano. Se me revolvió el estómago.

Más tarde, aquella misma semana, encontré a mamá sentada en el borde de su cama, mirando al suelo con lágrimas que caían silenciosamente por su rostro.

“Te mereces algo mejor que él”, susurré, sin saber si quería que me oyera.

Me oyó.

“Solía creer que volvería con nosotros”, dijo en voz baja. “Que la bebida, las mujeres… que era una fase. Pero no. Así es él”.

Una vez intentó plantarle cara, cuando llegó a casa a las dos de la madrugada apestando a ginebra y arrogancia. Oí su voz elevarse a través de las paredes.

“Jackson, no puedo seguir aguantando esto. O empiezas a dar la cara por esta familia, o tenemos que hablar de una separación”.

Él se burló, dejó caer las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta como si ella no hubiera hablado.

“¿Una separación?”, dijo con una risa amarga. “Por favor, Caroline. No durarías ni dos días sin mí”.

“Ya ni siquiera nos ves”, replicó ella. “Apenas miras a tu hija. Tratas esta casa como una parada entre amoríos”.

“Y tú tratas cada maldita cosa como una crisis”, espetó él. “Me estás todo el tiempo encima, eres quejosa y, francamente, agotadora. ¿Crees que no me doy cuenta de lo patético que resulta cuando te sientas a esperarme?”.

Esa fue la primera noche que le grité.

“No te la mereces”, dije, entrando en la habitación, con la voz temblorosa. “Y tú seguro que no te mereces llamarte mi padre”.

Se volvió, mirándome como si lo hubiera abofeteado.

“Cuidado con lo que dices, Lena”, me advirtió.

“No”, dije. “Cuidado con qué. Si ya lo has echado todo a perder tú. No puedes hablarle así. Nunca más”.

No respondió. Se limitó a alejarse, murmurando algo en voz baja sobre “mujeres desagradecidas”.

A partir de ese momento, dejé de pensar en él como mi padre. Sólo era un hombre que casualmente vivía en la misma casa, y que la hacía sentir como cualquier cosa menos como un hogar.